大根&巾着モチーフがあちこちに ”浅草の強力パワスポ”「待乳山聖天」

なじみのある場所で、特徴のあるパワスポ寺社はないかしら~、と都合のよいことを考えながら検索していたら「ご利益がすごい。静かな場所なので、ホントは教えたくないけど」などと書かれている、浅草の「待乳山聖天」という場所を発見!

お供えが大根と書かれているけどそれはなぜ?とか、そもそも聖天っていうのは何、神社?お寺?と思いつつ、浅草に向かいます。

天気の良い日には、浅草駅から川沿いの「隅田公園」をお散歩しながら向かうのもよさそうです。

●待乳山聖天(まつちやましょうでん)

・最寄り駅 – 東武線 または 地下鉄 浅草線・浅草線 徒歩10分

観光客でいっぱいの浅草寺の近くとは思えないほど、しずかに落ち着いています。

門からのぞいた庭園の様子。境内への入り口は、この左手先にあります。

大根と巾着がシンボルらしく、境内のあちこちにモチーフがあって面白い&可愛い。

パンフレットに書かれた縁起によると「推古天皇の3年(西暦595年)に地中から忽然と霊山(待乳山)が湧き出て現れ、その6年後の夏、大旱魃で苦しむ民を大聖歓喜天(だいしょうかんぎてん)のお姿の十一面観世音菩薩がお救いになった」とのこと。

●待乳山(まつちやま)とは?

隅田川のそばの「待乳山」は、江戸期には浮世絵にも多く描かれています。

信仰の地であるとともに、周辺が入江近くだった当時は、入港する船舶の目印としての役割も果たし、江戸の名所のひとつであったようです。

※国立国会図書館 「錦絵で楽しむ江戸の名所」データより許可の範囲内にて転載。

![]()

●大聖歓喜天とは?

パンフレットによると「大聖歓喜天(聖天様)」とは、密教における普遍の尊格「大日如来」の究極の方便の姿、また観音菩薩の化身、だそう。

日本に密教が伝わった時、縁結びと夫婦円満・子孫繁栄を願う人々に広めようと考える場合は、聖天像がまつられました。聖天は、日本密教において独特の解釈がなされていますが、インドにおけるガネーシャ神を元にしている、という説が有力です。

頭が象、体は人間のガネーシャ神。セクシーなイメージです。

聖天様をまつる寺院は日本にいくつもありますが、ご本尊は、ガネーシャ神をモデルとした象頭人身の男女抱擁像であることが多いようです。

待乳山聖天の本尊も「夫婦抱立」のお姿、と説明があるだけで、参拝者が目にすることはできません。秘仏とされているのは、象頭人身の男女抱擁像であるため、日本の信者には刺激が強すぎ!という理由なのでしょうか。

寺院、と書きましたが、本堂正面に「聖天宮」という文字が掲げられており、明治維新前の神仏習合的な信仰が残っています。「浅草七福神めぐり」では毘沙門天を担当。

●お供え

いよいよお供え!境内で売られている大根を購入し、本堂へ向かいます。1本250円。

パンフレットによると「大根が深い迷いの心、瞋(いかり)の毒を表し、大根をお供えすることによって、聖天様が心の毒を清めてくださいます」だそうです。

その功徳によって「良縁成就、夫婦仲良く末長く一家和合」というのは、前出の【大根モチーフ】のデザイン:二股大根の和合 = 男女の和合、という見方から来ているかもしれません。

本堂は「ご自由にお参りください」と、靴を脱いで建物内の畳敷きの間(ま)まで出入り自由、須弥壇※ 正面で大根を供えた後、好きなだけ滞在できます。

※須弥壇(しゅみだん):本尊を安置する場所

熱心に長時間お祈りをささげている信者さんがいました。私は、本堂外陣※の龍と天女が描かれた天井画をのんびり眺めて過ごしました。

※外陣(げじん):本殿内の区画のうち,外側にあたる部分。本尊や神体などを安置する場所は内陣。

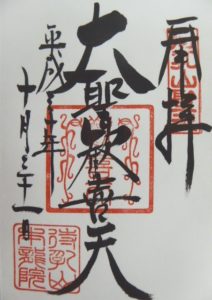

●御朱印

ご朱印は、本殿内で書いていただけます。ご本尊の「大聖歓喜天」のものと、浅草名所七福神としての「毘沙門天」のものがあります。初穂料は、それぞれ300円。

●関連知識:聖天さまとガネーシャ神

ガネーシャ神について調べたことを記しておきます。

ガネーシャ神は、ヒンドゥー教の三最高神のひとりであり破壊の神:シヴァを父、ヒマラヤ山脈の山神の娘:パールヴァティーを母に持つ、象頭人身の神。なぜ頭が象なのか?という理由には諸説ありますが、有名なひとつがコレ。

シヴァ神が出かけているときに生まれた(パールヴァティーが自分の垢!から作った)ため、子どもの顔を知らずに帰宅した父に「お前、誰だ!」と首をはねられてしまいます(さすが破壊神、短気)。

嘆き悲しむパールヴァティーを見かねたヴィシュヌ神(=シヴァと双璧をなす守護の神)が頭を探しに行くも見つからず、最初に出会った動物(象)の頭をとってつけた、んだそう(!)。

ちなみに三最高神の最後のひとりはブラフマー神です。

●参考文献●

『七福神と聖天さん 民間信仰の歴史(谷戸 貞彦/著)』(大元出版)

『歓喜天信仰と俗信(笹間 良彦/著)』(雄山閣)